Der Begriff Slow Fashion steht für einen bewussteren Umgang mit Kleidung und Textilien. Im Mittelpunkt stehen eine bewusste Materialwahl, fundierte Kenntnisse über textile Eigenschaften, transparente und faire Produktionsbedingungen sowie eine Nutzungsdauer, die über kurzfristige Trends hinausgeht. Slow Fashion hinterfragt gängige Produktions- und Konsumzyklen und lenkt den Blick auf Herkunft, Verarbeitung und spätere Pflege von Textilien.

Für die Handweberei ist dieser Ansatz kein neu entwickeltes Konzept, sondern Teil ihrer grundlegenden Arbeitsweise. Entscheidungen über Material, Konstruktion und Verwendung sind hier von Beginn an miteinander verbunden und prägen das Textil über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg.

Das Motto ist „Qualität vor Quantität“. Slow Fashion richtet sich gegen kurzlebige Trends und textile Massenware. Stattdessen geht es um sorgfältig hergestellte Stücke, deren Qualität sich im Gebrauch bewährt.

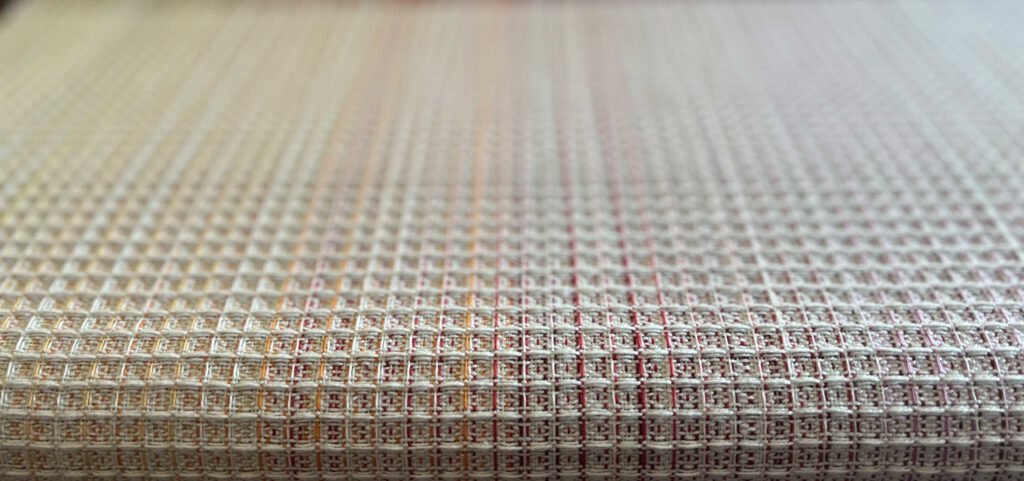

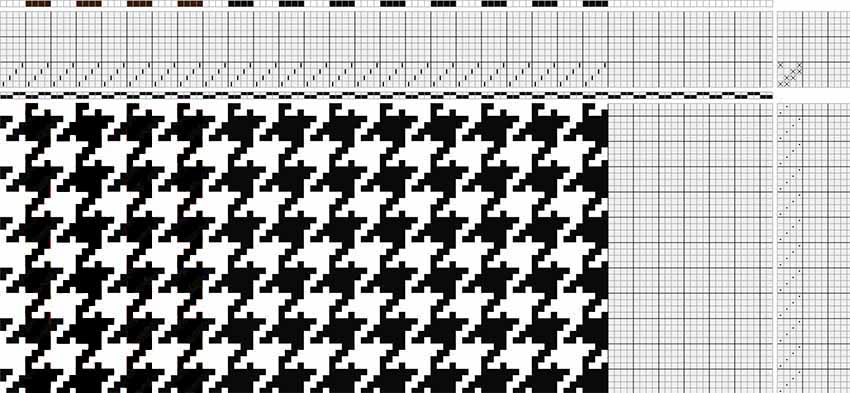

Handgewebte Textilien entstehen in überschaubaren Mengen und mit hoher Aufmerksamkeit für Struktur, Dichte und Funktion. Das Ergebnis sind Stoffe, die nicht austauschbar sind, sondern einen eigenen Charakter besitzen.

Ein zentrales Element von Slow Fashion ist die bewusste Wahl der Materialien. Naturfasern wie Wolle, Leinen oder Baumwolle spielen dabei eine wichtige Rolle.

In der Handweberei wird das Material nicht nur verarbeitet, sondern verstanden: Fadenspannung, Drehung, Elastizität und Oberfläche beeinflussen das fertige Gewebe unmittelbar. Dieses Wissen prägt den Entwurfsprozess ebenso wie das spätere Textil. Materialbewusstsein ist somit wesentlicher Bestandteil der Slow Textile und Slow Fashion Bewegung.

Nachhaltigkeit zeigt sich nicht allein in der Herstellung, sondern auch in der Nutzung. Slow Fashion fördert Textilien, die repariert, gepflegt und lange verwendet werden können.

Handgewebte Stoffe sind in der Regel stabil, zeitlos und gut zu warten. Kleine Veränderungen oder Reparaturen gehören zum Lebenszyklus des Textils und erhöhen oft sogar seinen ideellen Wert.

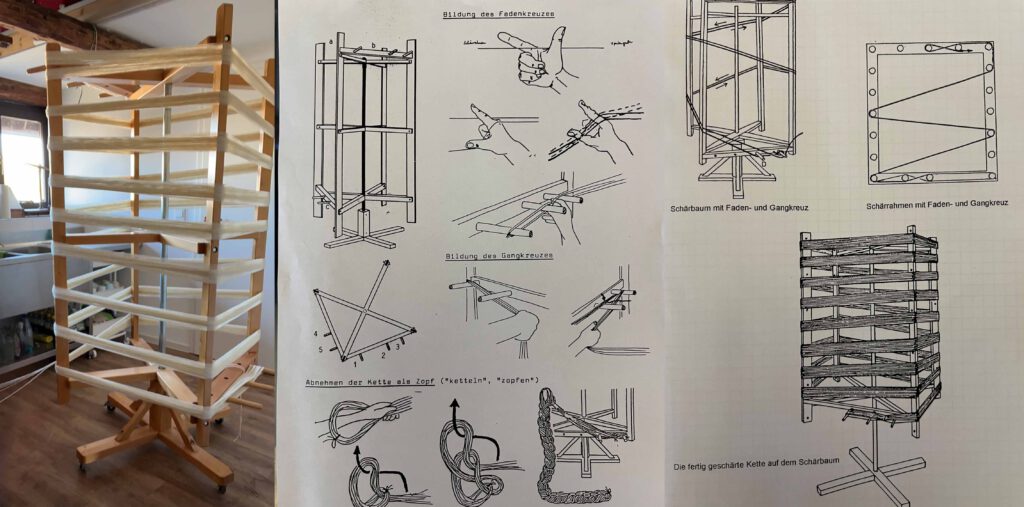

Im Kontext von Slow Fashion steht Handwerk für Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Die Entstehung eines Textils ist sichtbar, der Produktionsweg klar.

Handweberei macht diese Prozesse erfahrbar und schafft eine direkte Verbindung zwischen Gestaltung, Material und Nutzung.

Die textile Industrie steht vor großen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Slow Fashion bietet keine einfache Lösung, aber eine klare Richtung: bewusster konsumieren, besser produzieren und Textilien wieder als Wertgegenstände begreifen.

Handgewebte Stoffe sind Teil dieses Ansatzes – nicht als Trend, sondern als langfristige Praxis. Wer mehr über handgewebte Textilien und Slow Textile erfahren möchte ist im Weblabor Marzhausen herzlich Willkommen!